Merevisi Monopoli PLN melalui ‘Power Wheeling’ Energi Terbarukan

Syaharani, Robby Irfany Maqoma • Penulis

02 Juli 2025

205

• 8 Menit membaca

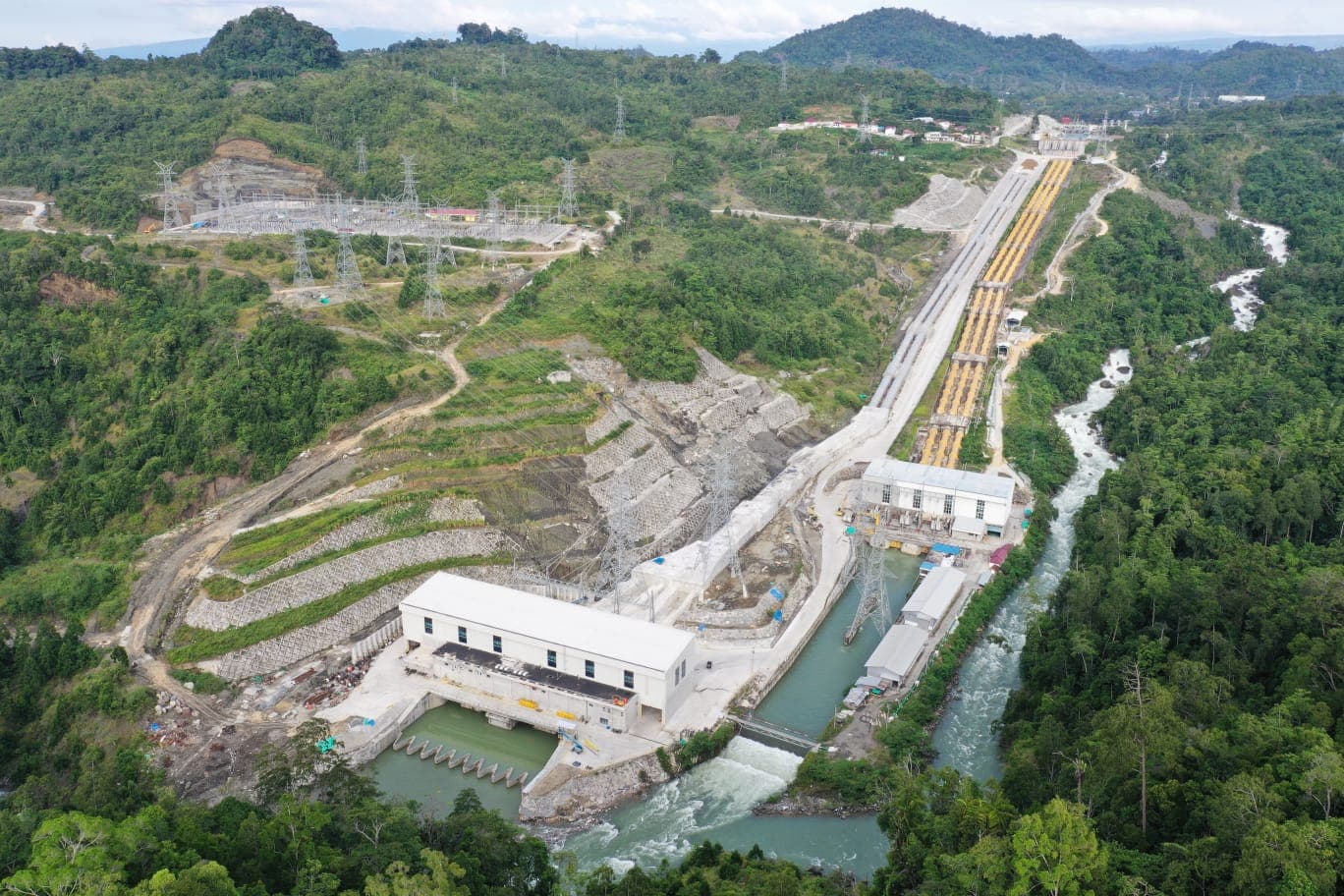

Kredit foto: jatimprov.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah hingga saat ini tak kunjung menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang digagas sejak tujuh tahun silam. Padahal, keberpihakan negara dalam pengembangan energi terbarukan—salah satunya melalui pengesahan RUU—sangat diperlukan untuk mendorong transisi energi Indonesia yang masih stagnan.

Terhambatnya pengesahan RUU turut berhulu dari satu topik yang krusial, yakni kebijakan berbagi jaringan listrik (power wheeling) PT PLN (Persero) dengan pihak lain, termasuk swasta. Beberapa pihak menganggap power wheeling tak sejalan dengan konsep penguasaan negara di sektor kelistrikan (yang termasuk sektor strategis) dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebab, kebijakan ini memungkinkan pihak lain, khususnya pihak swasta, terlibat dalam bidang usaha listrik baik produksi atau transmisi, sehingga mereduksi praktik bisnis PLN yang terintegrasi (bundling) dari pembangkitan sampai penjualan ke konsumen.

Baca juga: Mengenal Power Wheeling: Apakah Mampu Mempercepat Transisi Energi?

Isu terganggunya praktik bundling PLN sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tiga putusan yang berbeda—terakhir pada 2024. Dalam tiga putusan tersebut, MK menyatakan praktik unbundling (pemisahan tiga sektor bisnis kelistrikan) tidak sesuai dengan UUD 1945.

Namun, dalam putusan terakhir, MK membuka celah penafsiran yang bisa digunakan aktor lainnya untuk masuk dalam bisnis kelistrikan dan menerapkan power wheeling bersama PLN.

Celah untuk masuk

Putusan tahun 2024 membuka penafsiran baru bahwa UUD tak melarang adanya praktik berbagi jaringan. Maksudnya, suatu pihak boleh memanfaatkan jaringan listrik pihak lain dengan syarat harga jual dan tarif sewanya ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Prinsip penguasaan negara juga diperkuat dengan adanya kewenangan pemerintah pusat terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan harga jual listrik dan tarif sewa jaringan.

Di saat yang sama, MK juga mempertegas keterlibatan aktor lain yakni perusahaan negara, perusahaan daerah, bahkan swadaya masyarakat untuk berperan dalam bisnis ketenagalistrikan. Ketiga aktor ini dianggap MK masih memenuhi unsur publik sehingga prinsip penguasaan negara terhadap sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih terpenuhi.

Lantas sejauh mana pembagian peran ini berjalan? Dari putusan MK ini, dalam praktiknya, PLN bisa berbagi peran dengan perusahaan negara, daerah, maupun masyarakat untuk menyediakan listrik energi terbarukan yang andal . Perannya dapat melalui pendirian wilayah usaha sendiri oleh ketiga aktor tersebut—dengan memanfaatkan jaringan transmisi (dari pembangkit ke gardu induk) dan distribusi (dari gardu induk ke konsumen energi terbarukan).

Selain itu, ketiga aktor publik ini juga dapat mengakuisisi sebagian ataupun seluruh kepemilikan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN yang masuk di wilayah usahanya. Harapannya, mereka dapat mengontrol pengelolaan jaringan sejalan dengan konsep bundling (model usaha kelistrikan yang terintegrasi seperti PLN saat ini). Kemudian, antar pengelola wilayah usaha dapat melakukan perjanjian pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) apabila perlu menyalurkan listrik ke luar wilayah usahanya. Di sisi lain, PLN juga mendapatkan tambahan dana untuk memperluas jaringan listriknya.

Namun, seberapa banyak kebutuhan ini sehingga ketiga aktor publik tersebut perlu berkontribusi ke dalam bisnis kelistrikan? Menurut koalisi RE100—koalisi perusahaan yang berkomitmen menjalankan operasi mereka dengan energi terbarukan, kebutuhan listrik energi terbarukan cukup tinggi. Sayangnya, saat ini mayoritas listrik PLN (sekitar 70%) masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

Di lain pihak, dengan sistem saat ini, perusahaan sebagai konsumen PLN tidak bisa memilih sumber listriknya sendiri. Mereka hanya bisa mendapatkan jaminan secara tak langsung melalui sertifikat energi terbarukan (REC) yang diterbitkan PLN. Melalui sertifikat ini, perusahaan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sertifikat tersebut—dengan harapan bahwa uang mereka berkontribusi dalam penyediaan listrik energi terbarukan.

Bagaimana tantangannya?

Sepintas, pembolehan tiga aktor publik ini untuk menerapkan power wheeling dengan PLN terlihat seperti kabar baik. Namun, masalah terbesarnya adalah kemampuan teknis maupun finansial perusahaan negara dan daerah serta masyarakat di lapangan.

PLN merupakan entitas tunggal dalam bisnis kelistrikan Indonesia selama puluhan tahun. Sejauh ini, partisipasi aktor publik hanyalah sebagai penyedia listrik swasta (independent power producer/IPP). Tengok saja peran PT Pertamina sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Jawa 1 (Jawa Barat) maupun PT Geodipa di PLT Panas Bumi Dieng (Jawa Tengah).

Mengakarnya peran PLN menjadikan perusahaan negara lainnya tak berpengalaman dalam bisnis transmisi maupun penyaluran listrik. Bisa saja aktor-aktor non-PLN ini mendirikan unit usaha sendiri. Namun, langkah ini belum tentu direspons positif oleh pasar (misalnya melalui komitmen pembiayaan maupun kemitraan lainnya). Apalagi keuntungan investasi pembangunan jaringan tergolong kecil sehingga belum tentu menarik minat lembaga pembiayaan.

Kasus senada pun berlaku bagi perusahaan daerah. Terlebih, kondisi keuangan mereka belum tentu sehat—bahkan membebani pemerintah daerah. Masyarakat secara swadaya juga berhadapan dengan tantangan senada.

Lantas, dengan kondisi seperti ini—bagaimana bisa power wheeling memenuhi kebutuhan listrik energi terbarukan Koalisi RE100? Padahal, konsumsi listrik koalisi yang beranggotakan 133 perusahaan di Indonesia ini tidaklah sedikit: 2,3 terawatt jam (TWh) atau 10 kali lipat produksi PLTS Cirata di Jawa Barat terapung terbesar se-Asia.

Alternatif skema power wheeling: Apa cukup bersih?

Ketatnya tafsir MK atas praktik unbundling membuat pemerintah lebih berhati-hati saat memberlakukan power wheeling di Indonesia. Namun, di tengah keterbatasan ini, ada usulan penerapan skema power wheeling yang cukup memungkinkan diimplementasikan tanpa mengubah sistem kelistrikan yang berlaku saat ini.

Usulan tersebut datang dari studi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Koalisi RE100. Berdasarkan studi mereka, power wheeling dapat diterapkan untuk konsumen energi terbarukan dengan REC PLN dengan beberapa perubahan.

Bagan skema power wheeling dalam studi IEEFA dari produksi hingga distribusi listrik energi terbarukan ke konsumen. (Sumber: Dokumen RE100 bersama IEEFA dan IESR/Infografis: Irene Esterlita)

Studi IEEFA mengusulkan skema ini diawali dengan komunikasi konsumen secara langsung dengan produsen listrik energi terbarukan swasta yang terdaftar dalam rencana kelistrikan PLN.Berbekal kebutuhan konsumen, pengembang dan PLN menyepakati perjanjian khusus untuk menyalurkan listriknya ke lokasi konsumen. Sebagai gantinya, PLN mendapatkan harga pembelian listrik khusus (dari produsen swasta) dan tarif listrik khusus (dari konsumen) untuk memastikan sampainya listrik energi terbarukan secara terus-menerus dan andal.

Meski mungkin terlihat menjanjikan, skema ini masih belum benar-benar menjanjikan pasokan energi yang benar-benar bersih. Sebab—sekali lagi—sebagai operator tunggal, PLN “mencampur” semua listrik dari berbagai sumber dalam jaringannya (termasuk puluhan ribu gigawatt PLTU yang menyalakan listrik PLN). Skema ini cenderung terlihat seperti greenwashing, yakni upaya memoles produk yang tak berkelanjutan dengan gimik “hijau” atau ramah lingkungan.

Butuh tafsiran yang lebih maju

Dari penjelasan di atas, upaya melegalkan skema berbagi jaringan untuk menggenjot energi terbarukan nampak seperti seperti usaha “mencari-cari celah” atas tafsir konstitusi negara atas usaha ketenagalistrikan.

Situasi ini sangat disayangkan dan sekaligus menjadi kritik bagi MK. Tak seharusnya Pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan MK secara tunggal. MK perlu melihat keterkaitan ini dengan pasal lain seperti Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini membuat negara berkewajiban untuk melakukan transisi ke energi bersih guna menghentikan dampak krisis iklim.

Studi menyatakan bahwa praktik unbundling (yang membuka jalan penerapan power wheeling) berpotensi menggerakkan pengembangan energi terbarukan hingga 333 gigawatt. Pada saat yang sama, skema power wheeling juga bisa mendatangkan pendapatan tambahan dari tarif sewa jaringan. Hal tersebut berguna sebagai modal PLN untuk memperluas jaringan listriknya dan juga membangun pembangkit energi terbarukan.

Dengan penafsiran yang terbatas pada satu pasal, MK luput menyadari bahwa penyediaan listrik saat ini justru berpotensi melanggar Pasal 28H ayat 1—karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap batu bara yang membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

Lagipula, tafsir MK atas konsep penguasaan negara Pasal 33 UUD 1945 juga tidak konsisten. Dalam sektor ketenagalistrikan, konsep ini seolah-olah hanya diartikan sebagai “penguasaan oleh negara maupun aktor publik”.

MK luput melihat pengelolaan komoditas strategis di sektor lainnya seperti minyak dan gas bumi. Di sektor ini, perusahaan swasta dapat turut berbisnis—mulai dari ekstraksi migas hingga menjual bahan bakar minyak (nonsubsidi). Di sektor air yang juga menjadi kebutuhan dasar, pihak swasta bebas menjualnya dalam kemasan ataupun menyediakan air bersih bagi publik.

Dengan logika situasi saat ini, seharusnya penguasaan negara tidak dapat dimaknai sebatas penguasaan langsung melainkan juga kontrol atas pengelolaan usaha oleh aktor publik lain maupun pihak swasta. Untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, swadaya masyarakat ataupun pihak swasta dapat berperan di sektor kelistrikan. Kedua pihak ini bahkan menjadi prosumer atau menjual listrik nonsubsidi kepada pelanggan tertentu. Negara pun masih bisa berperan di dalamnya, baik melalui persetujuan rencana usaha maupun penetapan tarif listrik khusus.

Transisi energi merupakan kebutuhan mendesak di tengah krisis iklim yang berkelindan dengan krisis keanekaragaman hayati maupun kerusakan Bumi. Untuk meredam tiga krisis tersebut, kita amat membutuhkan pemikiran serta tafsir konstitusi yang lebih progresif dari MK maupun institusi negara lainnya sehingga membuka peluang transisi energi yang lebih masif di Indonesia.

-

Syaharani merupakan Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Robby Irfany Maqoma merupakan Editor di Transisienergiberkeadilan.id.