SNDC: Ujian Kredibilitas dan Fokus Aksi Iklim Indonesia

Robby Irfany Maqoma • Penulis

10 November 2025

36

• 6 Menit membaca

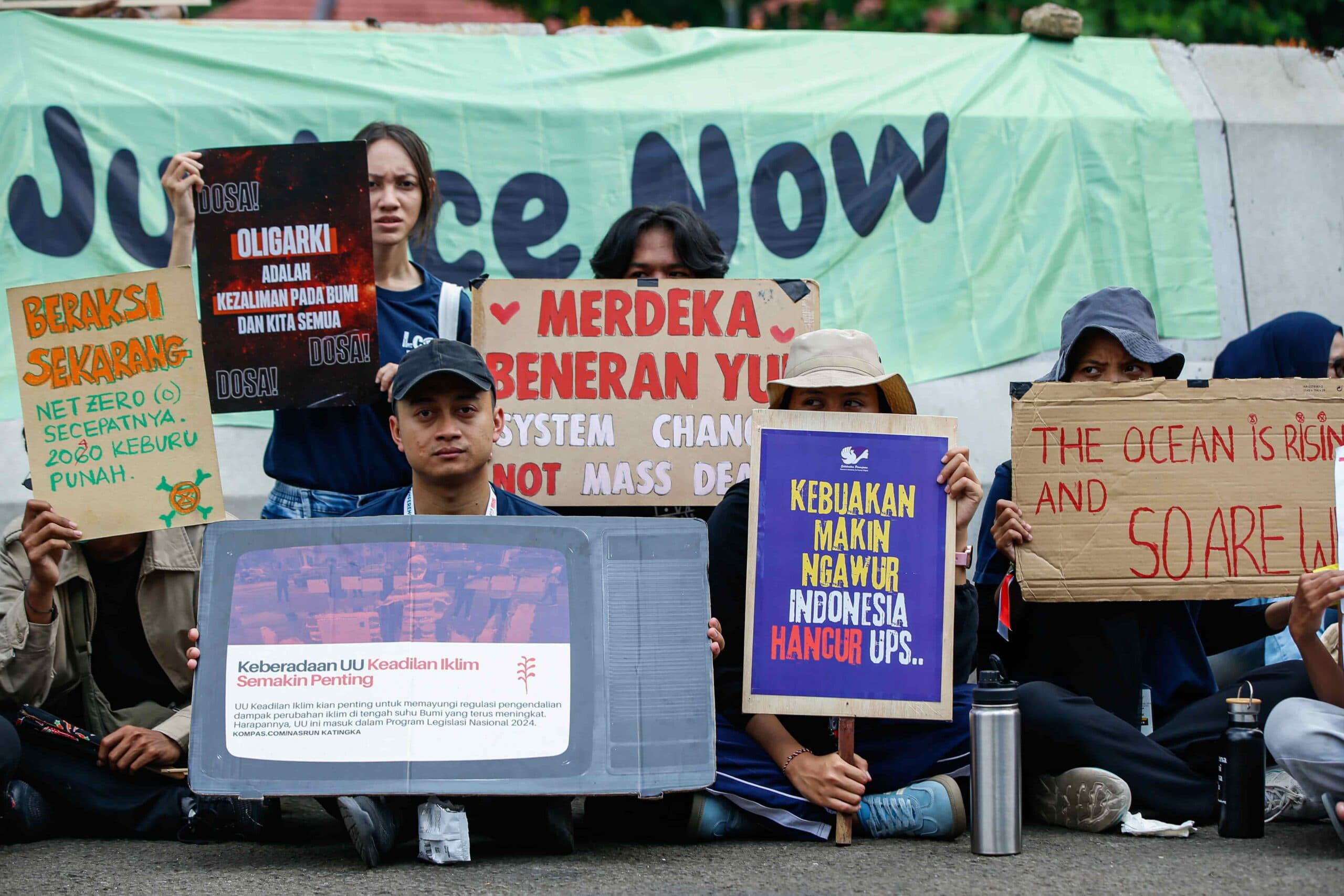

Indonesia akhirnya menyerahkan dokumen komitmen iklim terbarunya, Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada 27 Oktober 2025. Kendati demikian, dokumen ini mengundang banyak protes dari pegiat advokasi perubahan iklim karena target penurunan emisi yang berlawanan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mencapai net zero emission pada 2050.

Kontradiksi nampak dari upaya Indonesia yang justru mengizinkan kenaikan emisi sektor energi hampir dua kali lipat selama 2019-2035. Padahal, sektor energi sejak 2020 terbukti menjadi penyumbang emisi terbesar, yang sebagian besar berasal dari batu bara dalam delapan tahun terakhir.

Adapun kenaikan emisinya sebesar 655 ke 1.336 juta ton setara CO2—dalam skenario pertumbuhan ekonomi 8%. Penyebab kenaikan emisi tak dijelaskan pemerintah dalam SNDC. Namun, kemungkinan besar penambahan tersebut berasal dari kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan melonjak jadi 75–80 gigawatt (GW) dari kapasitas saat ini yang berkisar hampir 50 GW per 2030.

Dalam 4 tahun terakhir, emisi sektor energi merajai porsi emisi Indonesia, melampaui sektor hutan dan lahan. Sumber: KLHK

Pengurangan emisi yang signifikan dalam SNDC hanya berasal dari sektor hutan dan lahan, ditargetkan bisa mengurangi emisi secara signifikan, bahkan hingga minus (net sink) alias menyerap emisi lebih banyak dibandingkan melepaskannya ke atmosfer. Penurunannya dari 221 menjadi minus 206 juta ton setara CO2 pada 2035.

Dari langkah-langkah SNDC tersebut, agaknya transisi energi sebagai kontributor aksi iklim utama Indonesia belum menjadi strategi utama Presiden Prabowo.

Sebaliknya, dokumen ini seakan menandai Indonesia yang mengandalkan upaya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan. Tujuannya untuk menebus maraknya penggunaan energi fosil (batu bara) yang emisinya paling besar dari semua emisi energi lainnya.

Target emisi Indonesia hingga 2060 dalam SNDC. Sumber: UNFCCC

Di sinilah letak masalahnya. Sejumlah laporan justru menyangsikan upaya pengurangan emisi sektor hutan dan lahan Indonesia akan sesuai target lantaran data emisi yang meragukan. Mengandalkan sektor hutan untuk membiarkan laju emisi sektor energi justru malah berisiko memperparah krisis iklim serta berlawanan dengan Perjanjian Paris.

Aksi iklim hutan yang meragukan

Keraguan terhadap target emisi hutan Indonesia sempat termuat dalam laporan Greenpeace Indonesia pada 2023. Saat itu, Greenpeace mengingatkan bahwa rencana pengurangan emisi melalui strategi Forestry and Other Land Use (FOLU) net sink Indonesia (yang dirilis tahun 2022) sudah tidak kredibel karena deforestasi Indonesia sejak 2019 sudah melampaui batas hingga 577 ribu hektare sejak 2019. Kondisi ini membuat status net sink atau penyerapan emisi dari hutan Indonesia tahun 2030 mustahil terjadi.

Keraguan bertambah karena Indonesia berisiko kehilangan hutan alam di Papua hingga 695 ribu ha karena proyek perkebunan, salah satunya tebu untuk memenuhi pasokan bahan bakar nabati bioetanol.

Belakangan, koalisi global Climate Action Tracker juga mempertanyakan kredibilitas data emisi hutan dan lahan Indonesia. Ini berakar dari perubahan nilai emisi acuan (baseline) sektor hutan dan lahan Indonesia secara signifikan, dari 925 megaton CO2e dalam dokumen iklim sebelumnya (terbit 2021) menjadi 221 juta ton CO2e dalam dokumen SNDC yang terbit 2025. Tanpa penjelasan memadai soal perubahan ini, aksi iklim Indonesia justru berisiko menjadi tidak kredibel.

Data emisi soal hutan dan lahan yang meragukan ini berisiko membuat aksi iklim Indonesia meleset melebihi target kumulatif dalam SNDC Indonesia pada 2035 baik dalam skenario pertumbuhan ekonomi rendah (1.256 juta ton CO2e) maupun tinggi (1.488 juta ton CO2e).

Risiko tak berakhir sampai di situ. Kemampuan hutan dalam menyerap karbon juga sebenarnya tak lagi sama seperti dulu—ketika Bumi belum dilanda banyak gelombang panas dan kebakaran hutan sejak 2001. Dua kejadian ini, berdasarkan temuan terbaru, justru mengganggu fisiologis pohon dalam menyerap emisi. Belum lagi serangan hama yang berisiko mengganggu pertumbuhan pohon. Artinya, menggantungkan SNDC pada hutan bukan hanya rapuh secara ilmiah, tapi juga salah arah.

Tak ada aksi strategis transisi energi

Kredibilitas data emisi seharusnya menjadi alarm bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tak mengandalkan sektor hutan dan lahan sebagai strategi utama dalam aksi iklim.

Solusi pemerintah seharusnya berfokus pada penanganan sumber emisi Indonesia sebenarnya: mengurangi bahan bakar fosil. Sumber energi ini merupakan biang keladi krisis iklim di seluruh dunia.

Sayangnya, tak ada satupun frasa “coal phase out”—pengakhiran operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)—maupun “early retirement” atau pensiun dini dalam SNDC. Padahal, PLTU merupakan kontributor terbesar emisi sektor energi Indonesia sejak 2017. Hingga saat ini, PLTU menyumbang 57% dari kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Pembangkit ini juga salah satu penyebab tingginya subsidi listrik yang menggerus kas negara.

Aksi pengurangan emisi sektor energi dalam SNDC. Sumber: UNFCCC

Dalam SNDC, Pemerintah hanya berupaya menerapkan teknologi efisiensi tinggi dan emisi rendah untuk pembangkit listrik. Ini termasuk teknologi PLTU super-critical dan ultra super-critical yang diklaim lebih ramah lingkungan. Padahal, teknologi tersebut justru berisiko mengganggu jaringan listrik Indonesia—berkaca dari studi di Australia—serta meningkatkan biaya produksi listrik. Tak semua PLTU juga bisa mengubah teknologi begitu saja karena biaya yang dibutuhkan untuk melakukannya sangat mahal.

Selaraskan klaim dengan kebijakan

Alih-alih berakrobat dengan data yang meragukan, pemerintah sebaiknya merencanakan aksi iklim dalam SNDC yang sesuai dengan klaim Prabowo. Dalam pidato sebelumnya, Prabowo menargetkan pengakhiran operasional PLTU pada 2040 melalui penggunaan 100% energi terbarukan.

Pengakhiran operasi seluruh PLTU Indonesia dapat menghindari emisi 1,7 gigaton CO2e ke atmosfer. Tindakan ini juga dapat mencegah kematian dini lebih dari 10 ribu jiwa bahkan menghemat uang negara hingga Rp 118 triliun per tahun.

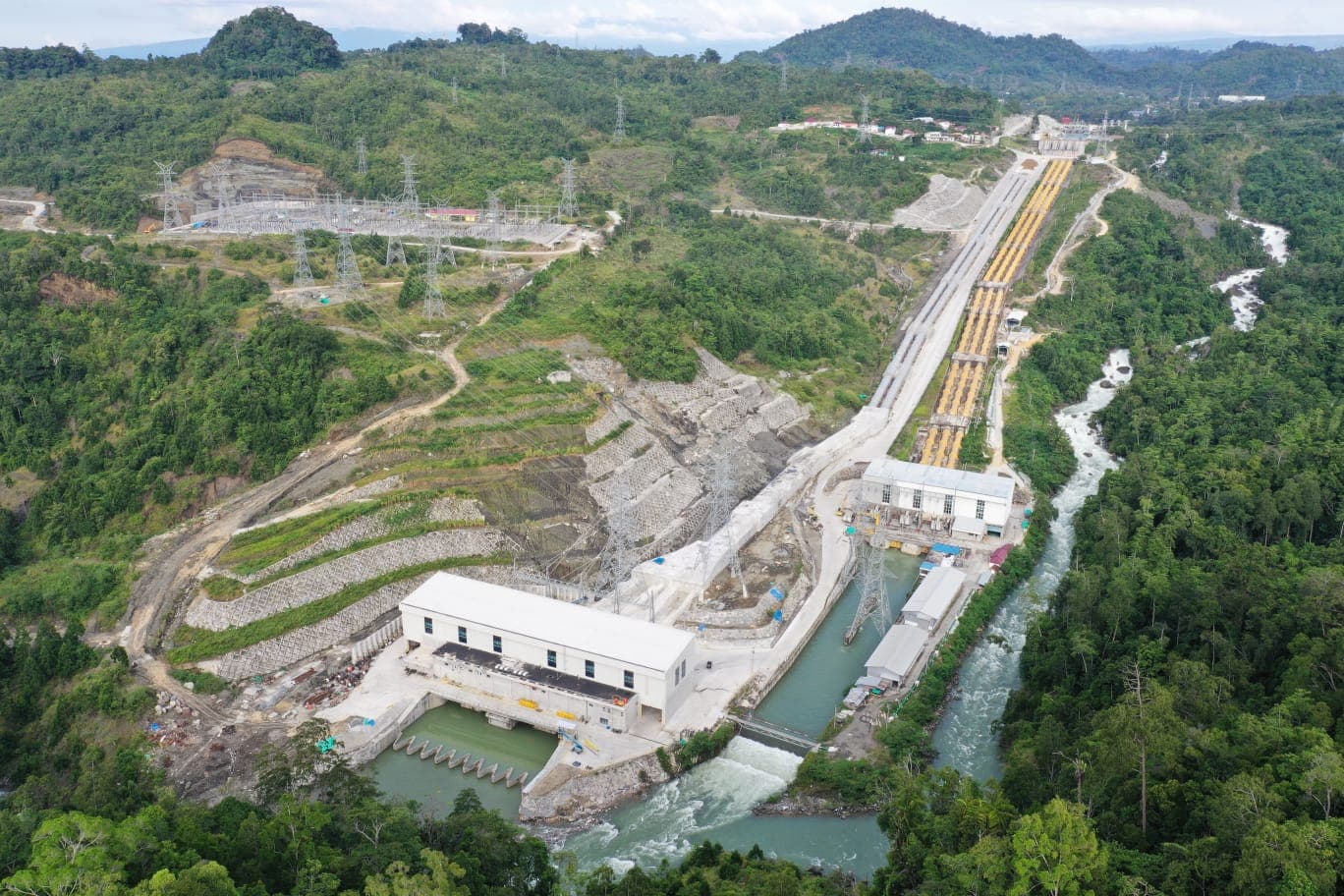

Oleh karena itu, aksi iklim Indonesia semestinya bertumpu pada perencanaan pensiun dini PLTU selekas mungkin. Pengakhiran operasional memungkinkan masuknya energi terbarukan Indonesia—sehingga target net zero Indonesia bisa dipercepat—bahkan pada 2040.

Bersamaan dengan pengakhiran PLTU, pemerintah seharusnya menjabarkan rencana menambah kapasitas energi terbarukan secara mendetail dalam SNDC. Apalagi Prabowo sudah jelas-jelas menginginkan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW dalam empat tahun mendatang. Target sebesar ini seharusnya turut dimasukkan sebagai rencana aksi pengurangan emisi dalam SNDC.

Ekspansi ini juga perlu didukung oleh perbaikan tata kelola untuk mendukung iklim investasi energi terbarukan Indonesia. Hingga saat ini, besarnya potensi energi terbarukan nasional masih belum tergarap optimal lantaran kalah ekonomis dibandingkan industri energi fosil yang banyak menikmati subsidi. Pelibatan industri melalui iklim investasi yang memadai bisa mempercepat penetrasi energi terbarukan, terutama untuk pabrik-pabrik yang menginginkan penggunaan energi bersih dalam operasi mereka.